Der eGovernment Benchmark überwacht seit mehr als einem Jahrzehnt die Digitalisierung wichtiger öffentlicher Dienste in der Europäischen Union (EU27). Die Methodik wird regelmäßig angepasst: In der Ausgabe 2025 wurde der digitale Wandel von rund 100 wichtigen öffentlichen Diensten im Zusammenhang mit neun sogenannten „Lebensereignissen“ von Mystery Shoppern (diese besuchten und analysierten über 14.000 Webseiten) bewertet. Darüber hinaus wurden neue Indikatoren im Zusammenhang mit der Verordnung über das einheitliche digitale Zugangstor (Single Digital Gateway Regulation SDGR) aufgenommen.

Deutschland befindet sich in beiden Rankings weit abgeschlagen im unteren Drittel der EU-Staaten.

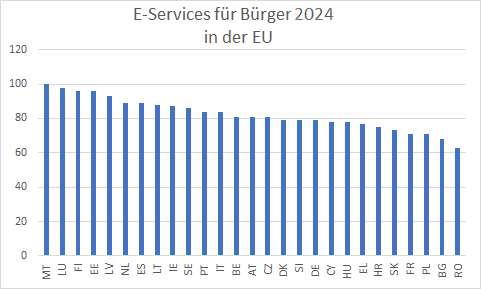

Online-Services wichtiger öffentlicher Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger

Dieser KPI misst den Anteil der Verwaltungsschritte, die für wichtige Lebensereignisse wie Umzug, Transport, Einleitung eines Verfahrens, Familie, Karriere, Studium und Gesundheit vollständig online durchgeführt werden können. Im Jahr 2024 liegt dieser Indikator bei den EU27 im Durchschnitt bei 82 Punkten (Deutschland: 79 Punkte, Rang 18).

Für die Bürgerinnen und Bürger in der EU gehören die Lebensereignisse „Verkehr“ und „Umzug“ zu den Bereichen mit den besten Ergebnissen, während die Lebensereignisse „Familie“ und „Gesundheit“ zu den Bereichen mit den schlechtesten Ergebnissen gehören.

Im Rahmen des Projekts „Verbesserung des Grundbuch- und Katasterinformationssystems“ in Kroatien wurde ein virtueller Assistent https://oss.uredjenazemlja.hr/ entwickelt, welcher Informationen zum Status des Grundbuchs und des Kataster sowie zu Änderungen an Immobilien, liefert.

Das Ministerium für Arbeit und Soziales (MPSV) in der Tschechischen Republik hat Eva (https://www.uradprace.cz/callcentrum-socialni-davky) eingeführt, einen KI-gestützten Chat- und Voicebot auf Basis einer strukturierten Wissensdatenbank, der Bürgerinnen und Bürgern dabei hilft, sich im Antragsverfahren für familienbezogene Leistungen, Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zurechtzufinden. Durch die Bearbeitung häufig gestellter Fragen reduziert Eva die Arbeitsbelastung der Verwaltungsmitarbeitenden, sodass diese sich auf komplexere und sensiblere Fälle konzentrieren können.

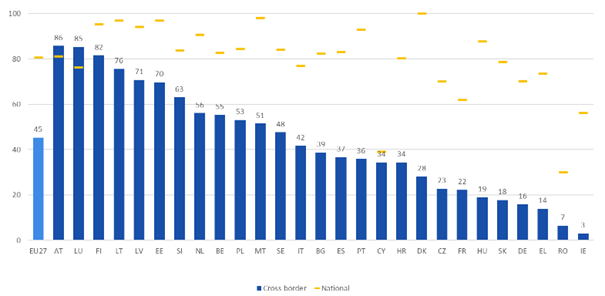

Online-Services wichtiger öffentlicher Dienstleistungen für Unternehmen

Dieser KPI misst den Anteil der Verwaltungsschritte, die für die Gründung eines Unternehmens und die Durchführung des regulären Geschäftsbetriebs erforderlich sind und vollständig online erledigt werden können. Im Jahr 2024 liegt dieser Indikator bei den EU27 im Durchschnitt bei 86 Punkten (Deutschland: 77 Punkte, Rang 23).

Die Lebensereignisse „Reguläre Geschäftstätigkeit“ und „Unternehmensgründung“ bilden die Grundlage für die Bewertung der digitalen öffentlichen Dienstleistungen für Unternehmen. Während beide Lebensereignisse für nationale Nutzerinnen und Nutzer in nahezu allen EU27 perfekte Werte erzielen, weisen sie bei der grenzüberschreitenden Online-Verfügbarkeit in den EU27 generell erhebliche Lücken auf.

Unter symbolischer bzw. wissensbasierter künstlicher Intelligenz (KI) versteht man die Verwendung von logischen Darstellungen, die von Menschen erstellt wurden, um aus einer Reihe von Einschränkungen eine Schlussfolgerung abzuleiten. Diese Methodik wurde in der Anwendung „Grants4Companies“ des Unternehmensserviceportals in Österreich genutzt, um Voraussetzungen für Unternehmensförderungen in maschineninterpretierbarer Form abzubilden und automatisch zu prüfen. Dem angemeldeten Unternehmen können somit zielgerichtet relevante Förderungen vorgeschlagen werden. Der regelbasierte Ansatz, um Kriterien zu formulieren, erlaubt zudem die Nachvollziehbarkeit und automatische Begründung von Entscheidungen und liefert eine Basis für eine detaillierte Analyse der österreichischen Förderlandschaft.

Was kann Deutschland vom digitalen Europa lernen? Ein Blick zu unseren Nachbarländern lohnt sich:

Zusätzlich zu den beiden KPIs für die digitale Dekade liefern vier Zusatzindikatoren weitere Einblicke darin, wie einfach und sicher Nutzerinnen und Nutzer auf Online-Behördendienste zugreifen und diese nutzen können.

Diese Zusatzindikatoren sind:

- Vorausgefüllte Formulare: Misst den Anteil der Verwaltungsschritte, bei denen in Online-Formularen bereits Daten vorausgefüllt sind. Im Jahr 2024 liegt der Durchschnittswert aller Mitgliedstaaten bei 71 Punkten (Deutschland: 38 Punkte).

- Transparenz der Dienstleistungserbringung, Gestaltung und personenbezogenen Daten: Bewertet, inwieweit Dienstleistungsprozesse transparent sind, Dienstleistungen unter Einbeziehung der Nutzerinnen und Nutzer gestaltet werden und Nutzende ihre personenbezogenen Daten verwalten können. Im Jahr 2024 liegt der Durchschnittswert aller Mitgliedstaaten bei 69 Punkten (Deutschland: 49 Punkte).

- Nutzerunterstützung: Misst die Verfügbarkeit von Online-Support, Hilfefunktionen und Feedback-Mechanismen für nationale und grenzüberschreitende Nutzerinnen und Nutzer. Im Jahr 2024 liegt der Durchschnittswert aller Mitgliedstaaten bei 89 Punkten (Deutschland: 90 Punkte).

- Mobilfreundlichkeit: Bewertet die Reaktionsfähigkeit nationaler Dienstleistungswebsites auf mobilen Bildschirmen. Im Jahr 2024 liegt der Durchschnittswert aller Mitgliedstaaten bei 96 Punkten (Deutschland: 98 Punkte).

Seit 2018 konzentriert sich slovensko.sk (oder die Slovensko v mobile-App) auf die Bereitstellung von Dienstleistungen, die auf wichtigen Lebensereignissen basieren, wie z. B. Unternehmensgründung, Heirat oder Beantragung von Sozialleistungen. Die Initiative integriert mehrere öffentliche Verwaltungssysteme und bietet den Usern (80 % nutzen die E-Government-Plattform) ein nahtloses und personalisiertes Erlebnis.

Im Vergleich zu herkömmlichen Benutzernamen und Passwörtern, welche mit der eIDAS-Verordnung im öffentlichen Bereich auch nicht mehr erlaubt sind, bieten eIDs eine höhere Sicherheit und gewährleisten einen sicheren und einfachen Zugang zu digitalen Behördendiensten. Dank der elektronischen Identifizierung müssen Nutzerinnen und Nutzer nicht mehr persönlich bei Behörden vorstellig werden, um ihre Identität nachzuweisen, und sie müssen auch nicht mehr auf die Zustellung von Dokumenten per Post warten.

Mit der ID Austria (ida.gv.at) können Bürgerinnen und Bürger nicht nur ihre Amtsgeschäfte (von Urkunden, über Meldebestätigungen) abrufen, sondern auch Führerschein und KfZ-Zulassungsschein oder künftig Schüler-/Studentenausweis oder Krankenversicherungskarten in die Digital Wallet integrieren.

Indikatoren für das einheitliche digitale Zugangstor

Bei der Möglichkeit grenzüberschreitender elektronische Zahlungen fällt Deutschland (73 Punkte) weit unter den EU-Schnitt (81 Punkte), obwohl mit ePayBL für Gebühren und Entgelte ein online Bezahlstandard für Bund, Länder und Kommunen zwar vorhanden ist, aber flächendeckend nicht eingesetzt wird. Hier erreichen mittlerweile 18 EU-Staaten den Indikator 100.

Die SDG-Verordnung sieht insbesondere das Once-Only-Prinzip (OOP) vor. Bei der Umsetzung eines grenzüberschreitenden Nachweistausches (in Deutschland NOOTs) spielen die Register und deren Anbindung eine wesentliche Rolle (RegMo – Registermodernisierung). In einem Pilotprojekt zwischen Deutschland, den Niederlanden und Österreich wurde die erste produktive, grenzüberschreitende Übermittlung von Nachweisen im Wirtschaftsbereich realisiert. Dies ist ein wesentlicher Beitrag zur SDG-konformen Umsetzung des OOP.

Die Accelerator Events und der Once-Only-Hub der EU dienen dazu, die Einführung des EU-„Once-Only Technical Systems“ (OOTS) – ein zentrales technisches System zum Austausch von Nachweisinformationen zu bestimmten Verwaltungsvorgängen zwischen den Behörden in der EU – zu beschleunigen (https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/OOTS).

Cybersecurity

Dieser Indikator misst, inwieweit nationale Dienste 13 Cybersicherheitskriterien erfüllen. Hier liegt Deutschland (48) zwar auf Platz 10, aber weit hinter dem Spitzenreiter Niederlande (77).

Spannend ist im Zusammenhang mit Cybersicherheit, dass lettischen Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmern eine Firewall-Anwendung vom Staat (CERT.LV in Kooperation mit NIC.LV) zur Verfügung gestellt wird, um ihnen bei der Erkennung von betrügerischen Anrufen, Aufrufen bösartiger Links (wie gefälschten Banking-Websites oder betrügerischen E-Handelsplattformen) zu helfen. Die mobile App (https://dnsmuris.lv) für die DNS-Firewall ist seit Herbst 2024 kostenlos verfügbar. Seit 2020 gibt es übrigens bereits einen Fakeshop Detector (https://www.fakeshop.at) aus Österreich für die DACH-Region, welcher einfach in den Browser integriert werden kann. Onlinesicherheit.gv.at ist in Österreich seit 2013 ein interministerielles zentrales Internetportal des Bundeskanzleramtes und Bundesfinanzministeriums in Kooperation mit der österreichischen Wirtschaft für das Thema Sicherheit in der digitalen Welt.

Welche Rolle spielt KI in unseren Nachbarländern?

In der EU-Studie wird besonders hervorgehoben, dass KI mittlerweile in vielen Portalen der Verwaltung die Nutzenden unterstützt. Besonders hervorgehoben wird der Chatbot auf ePortugal.gov.pt, der in über 12 Sprachen auf Basis von ChatGPT in einer Azure-Cloud-AI-Architektur läuft und 88,5 Gespräche pro Tag in Text oder Sprache (2023/2024) beantwortet. Zum Vergleich: Der WienBOT auf wien.gv.at beantwortet über sechs Fragen pro Minute. Ebenfalls erwähnt wird mAIgov auf gov.gr, welcher mit über 5.000 Verwaltungsverfahren (offenen, zugänglichen Daten u. a. mitos.gov.gr) sowie anderen Websites öffentlicher Einrichtungen in Griechenland trainiert wurde und 240 Gespräche pro Minute in 25 Sprachen beantworten kann.

Mit der Reporting-Plattform (https://www.reportingplattform.gv.at) verfügt Österreich über einen zentralen Dienst für eine moderne, nutzerorientierte Datenkultur im öffentlichen Sektor. Die Reporting-Plattform unterstützt fundierte, datenbasierte Entscheidungen durch die Konsolidierung von Daten und die analytische Aufbereitung vergangener, aktueller und – mit KI-Unterstützung – zukünftiger Entwicklungen und Trends. Aktuell sind bereits über 100 Anwendungen in allen Ministerien eingesetzt. Methoden und Instrumente zur Analyse und Visualisierung qualitätsgesicherter Daten aus dem öffentlichen Sektor werden entwickelt, um die bestmögliche Informations- und Entscheidungsgrundlage für evidenzbasiertes Handeln für Politik, Verwaltung und die interessierte Öffentlichkeit zu schaffen.

Was können wir also von unseren Nachbarn lernen?

Zusammengefasst kann man sagen, dass Staaten, die eine starke Ausprägung in den Bereichen Kundenorientierung (Servicedesign, Transparenz, vorausgefüllte Formulare), Sicherheit (eID) und Priorität bei den grenzüberschreitenden Leistungen sowie innovativen KI-Einsatz aufweisen, für Deutschland als Vorbild dienen können.

Prosoz beobachtet die europäischen Entwicklungen genau, um seinen Kundinnen und Kunden stets zeitnah und vorausschauend die neuesten Richtlinien oder Verordnungen näherzubringen. Dabei behält Prosoz auch die aktuellen Entwicklungen auf nationaler Ebene hinsichtlich des „Deutschland-Stack“ im Blick. Anliegen ist es, die Einbettung der Fachverfahren in bestehende und zukünftige Rahmenbedingungen auf nationaler und Landesebene optimal zu gestalten, um so durchgängige Ende-zu-Ende-Prozesse zu etablieren, von denen sowohl Verwaltungen als auch die Gesellschaft profitieren.