Häufigste Buchungsfehler

Fehlbuchungen sind bei allen Mitarbeitenden in deutschen Behörden ein negativ besetzter Begriff und viele Bürgerinnen und Bürger haben sie schon einmal getätigt. In der Online-Terminvergabe sind sie ein gängiges Symptom für schlecht aufgebaute Lösungen.

Dabei muss hier klar unterschieden werden: Eine Fehlbuchung liegt vor, wenn aufgrund von unklarer Kommunikation die Dienstleistungen missverständlich dargestellt werden und auf diese Weise etwas gebucht wird, das nicht gewollt ist.

Eine Doppelbuchung findet meistens ihren Ursprung in einer fehlerhaft organisierten Terminvergabe: Sie liegt zum Beispiel vor, wenn sowohl eine telefonische Buchung als auch eine Online-Terminbuchung möglich ist und diese untereinander nicht korrekt synchronisiert sind. So kann es vorkommen, dass eine Person telefonisch über einen Mitarbeitenden einen Termin zugewiesen bekommt und online für dieselbe Dienstleistung einen zeitgleichen Termin bucht, dies aber für das System unbemerkt bleibt.

Eine Mehrfachbuchung liegt vor, wenn für dieselbe Dienstleistung mehrere Termine gebucht werden. Dies kann vorliegen, wenn sich die Person nicht sicher ist, welcher Termin zeitlich am besten passt. Einer der gebuchten Termine wird also zwangsläufig nicht wahrgenommen.

Bei allen Arten von Fehlbuchungen entsteht eine unwillkommene Kettenreaktion:

- Ein Termin verfällt und das Zeitfenster bleibt ungenutzt.

- Alternativ wird ein Termin wahrgenommen, ist aber für die Dienstleistung nicht passend und bleibt ungenutzt.

- Andere Personen haben weniger Termine zur Auswahl.

- Wartelisten verlängern sich künstlich.

- Frustration auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger sowie der Sachbearbeitenden.

Beamtendeutsch als Standard in der Online-Terminvergabe

Oftmals sind Fehlbuchungen ein Symptom von Begrifflichkeiten, die auf Bürgerinnen und Bürger verunsichernd wirken. Denn das oft verwendete Beamtendeutsch mit seiner stark formaljuristischen, bürokratischen Sprache wirkt alltagsfremd.

Dabei wird es mit der besten Absicht verwendet: Auf diese Weise wird sich möglichst neutral und vermeintlich unmissverständlich ausgedrückt, um nicht zuletzt auch juristisch abgesichert zu sein. Eine Rechtssicherheit, auf die Behörden sowohl für sich als auch für die Bürgerinnen und Bürger großen Wert legen. Das ist ein valider Grund, der jedoch zur Folge hat, dass die gewählten Formulierungen nicht klar verständlich sind. Hier dominieren komplexe Satzstrukturen, unklare Begriffe und fehlende Kontextualisierungen.

Für Bürgerinnen und Bürger, die nicht täglich mit diesen Begriffen und Formulierungen konfrontiert werden, stellt das eine erhebliche Hürde dar – spätestens, wenn sie einen Behördengang erledigen müssen. Noch schlimmer: Bereits bei der digitalen Terminvereinbarung müssen sie sich mit Begriffen und im schlimmsten Fall Paragrafen auseinandersetzen, mit denen sie nichts anfangen können. Dies gilt natürlich verschärft für Personen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Was kann hier also die Lösung sein?

Fehlbuchungen vermeiden: Klare Sprache und Entscheidungslogik in Online-Terminportalen

Der Gebrauch von Beamtensprache ist einer der größten Störfaktoren, wenn es um eine missglückte Kommunikation zwischen Behörden und den Nutzenden der Services geht. Hier hilft eine klar formulierte Sprache, die vor allem auf Verständlichkeit und Transparenz setzt. Wörter mit rechtssprachlichem Charakter sollten vermieden werden, ebenso die überformellen Benennungen von Dienstleistungen, die im Alltag nicht gebräuchlich und nur für fachversierte Personen verständlich sind.

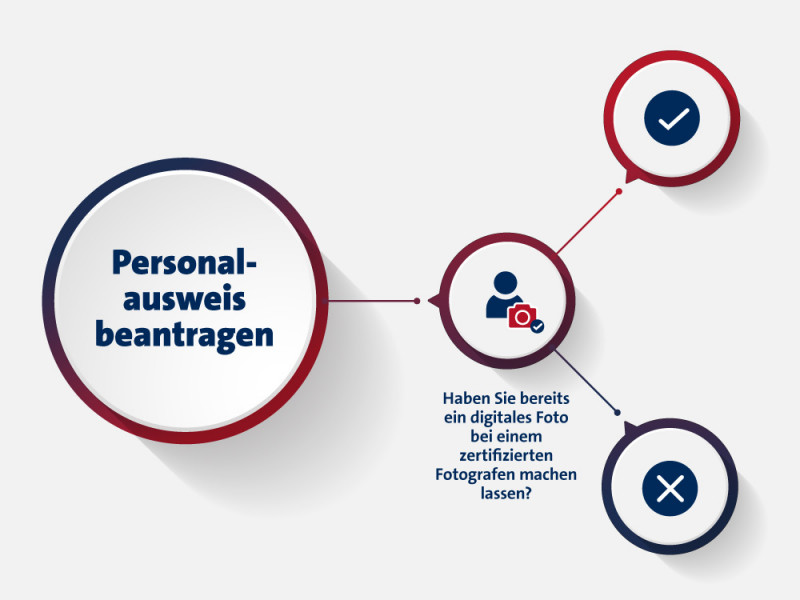

Doch die Formulierung ist nicht die einzige Stellschraube. Auch die Darstellung der Sprache innerhalb des Serviceportals kann den Unterschied machen. So sorgt der Einsatz eines Entscheidungsbaumes innerhalb der Terminvereinbarungssoftware dafür, dass Dienstleistungen erfolgreich gebucht werden können:

- Menschen werden systematisch durch den Prozess geführt, anstatt mit irreführenden Formulierungen allein gelassen zu werden.

- Komplexe Sachverhalte werden klar und kleinschrittig genug dargestellt, dass sich niemand überfordert fühlt.

- Durch die transparenten Fragestellungen besteht nicht die Gefahr, dass eine Dienstleistung falsch gebucht wird.

- Der Prozess ist besser steuerbar und dadurch vertrauenserweckend.

Einfach dargestellt, kann ein Entscheidungsbaum folgendermaßen aufgebaut sein:

1. Schritt: Personalausweis beantragen

2. Schritt: Haben Sie bereits ein digitales Foto bei einem zertifizierten Fotografen machen lassen?

Antwortmöglichkeiten: Ja / Nein

Mit den weiterführenden Antworten wird die Person durch den Buchungsprozess geleitet. Gleichzeitig wird vermieden, dass man nicht genügend vorbereitet zum Termin erscheint.

Wählt die Person „Ja“, bleibt die Bearbeitungszeit auf der Standarddauer. Wählt sie „Nein“, wird die Bearbeitungszeit automatisch verlängert, um die Erstellung des Passfotos im Bürgerbüro einzuplanen.

Eindeutige E-Mails für eine transparente Kommunikation

Und schließlich: Eine gezielte und verständlich formulierte E-Mail-Kommunikation nach der Terminbuchung ist ein wirksames Mittel, um Fehlbuchungen zu minimieren. In der Terminbestätigung sollten die gebuchten Leistungen transparent dargestellt und alle notwendigen Voraussetzungen klar benannt werden. So erhält man nicht nur eine verbindliche Übersicht über die Inhalte und Anforderungen des Termins, sondern wird auch frühzeitig darauf hingewiesen, ob man die richtige Dienstleistung gewählt hat.

Als weiterer wichtiger Bestandteil bietet sich ein eindeutig platzierter Stornierungs- oder Änderungslink, der es Menschen erleichtert, einen irrtümlich oder zusätzlich gebuchten Termin unkompliziert zu stornieren oder zu verschieben. Auf diese Weise wird verhindert, dass Zeitfenster unnötig blockiert und andere Termininteressierte benachteiligt werden.

Die No-Show-Rate als Resultat von Buchungsfehlern

Eine Maßnahme wie eine transparente und gut durchdachte E-Mail-Kommunikation hat sich ebenfalls bei der sogenannten No-Show-Rate bewährt: Sie ist eine direkte Konsequenz von Fehlbuchungen und beschreibt die Quote von nicht wahrgenommenen Terminen. Sie ist nicht nur mit einem hohen finanziellen Verlust verbunden, sondern auch die personelle Organisation und nicht zuletzt die Bürgerinnen und Bürger selbst spüren hierdurch negative Konsequenzen.

Hier zeigen neben dem schon erwähnten Stornierungslink das Versenden von Erinnerungs-SMS oder -E-Mails sowie digitale Mehrfach-Erinnerungen Wirkung. Weiter kann verstärkt auf eine klare Kommunikation über den Terminprozess etwa mittels FAQs, Terminübersichten, Social Media, Videos oder lokaler Presse gesetzt werden. Letzteres dient dazu, Berührungsängste abzubauen und die Menschen mit den digitalen Prozessen nicht alleine zu lassen.

Fazit

Ein Termin im Bürgerbüro oder Rathaus soll nicht zum Hindernisparcours werden und vor allem nicht an falsch gewählten Formulierungen scheitern. Hauptprämisse bleibt: Der Bürgerservice soll es den Menschen leicht machen, ihn wahrzunehmen. Er muss zugänglich, für alle leicht verständlich und transparent sein. Auch wenn das nicht immer gegeben ist, so gibt es gute Software, dies umzusetzen.