Im Rahmen der Studie „KI als Changemaker – Intelligente Automatisierung in Staat & Verwaltung“ hat Wegweiser erstmals belastbare Zahlen zu den Effizienzpotenzialen von Künstlicher Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung erhoben. Über 200 Expert*innen aus Bund, Ländern und Kommunen gaben Einblick in den Status quo, Strategien und Herausforderungen beim KI-Einsatz. Die Ergebnisse wurden im Webinar „KI als Changemaker der Verwaltung?“ am 8. Oktober 2025 vorgestellt und mit Vertreter*innen aus Verwaltung, Politik und Wirtschaft diskutiert. Im Anschluss haben wir mit Staatssekretär Dr. Dirk Günnewig über zentrale Erkenntnisse und nächste Schritte gesprochen.

Verwaltung der Zukunft: An welchen Stellen der Studie stimmen Sie mit den Ergebnissen besonders überein? Wo denken Sie, dass die Studie eher optimistisch oder pessimistisch ist?

Dr. Dirk Günnewig: Die Studie beschreibt die Ausgangslage realistisch: Künstliche Intelligenz ist im öffentlichen Sektor strategisch angekommen, die Unterstützung für ihren Einsatz auf den Leitungsebenen wächst und die Veränderungsbereitschaft ist hoch. Das deckt sich mit den Erfahrungen der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen.

Besonders positiv ist, dass KI mit 92,94 Prozent Zustimmung als große Chance wahrgenom-men wird und in den Verwaltungen mit Nachdruck daran gearbeitet wird, diese Chance Realität werden zu lassen. Die Studie zeigt zudem eine starke Bereitschaft, den Wandel aktiv mitzugestalten: Rund 95 Prozent der Antworten sehen motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diesen Veränderungsprozess. Auch in der Finanzverwaltung NRW erleben wir diesen Gestaltungswillen jeden Tag. Wir haben hierfür die passenden Strukturen ge-schaffen: ein eigenes Referat im Ministerium, den KI- und Cloud-Inkubator in unserem Rechenzentrum sowie eine wachsende KI-Community in der Verwaltung.

Positiv bewerte ich auch die hohe Sensibilität für IT-Sicherheit, Datenschutz und Qualifizie-rung, die jeweils von rund 90 Prozent der Befragten hervorgehoben wird. Das ist ein wichti-ges Signal: KI wird in den Verwaltungen nicht als Experiment verstanden, sondern mit Ver-antwortung, Augenmaß und Kompetenzaufbau implementiert.

Eher optimistisch wirkt die implizite Annahme einer hohen Umsetzungsaktivität, auch wenn sich diese in vielen Verwaltungen bisher vor allem in Pilotvorhaben zeigt. Die Überführung in die Fläche erfordert Standardisierung, Compliance-Rahmen, Architektur- und Sicherheitsfreigaben, einen belastbaren Betrieb, Qualifizierung sowie Mitbestimmung. Die Studie erkennt diese Voraussetzungen an und zeigt zugleich erheblichen Handlungsbedarf.

Pessimistisch erscheinen könnte die geringe Zahl umfassender KI-Strategien – lediglich 3,78 Prozent der Verwaltungen verfügen laut Studie bereits über einen solchen Rahmen. Ich lese das weniger als Defizit in der Ambition, sondern als Ausdruck eines noch unzureichenden Reifegrads in vielen Organisationen.

Gerade hier sieht sich die Finanzverwaltung NRW als Vorreiter: Wir haben eine eigene KI-Strategie entwickelt, eingebettet in unsere Digital-Rahmenstrategie und das Modernisierungsprogramm, das unter anderem an den Strukturen und Prozessen ansetzt. Zudem arbeiten wir frühzeitig an verbindlichen Architektur- und Sicherheitsstandards, am Aufbau skalierbarer Betriebsmodelle und an der Qualifizierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit bereiten wir das Ausrollen von erfolgreichen Piloten in die Breite der Verwaltung gezielt vor.

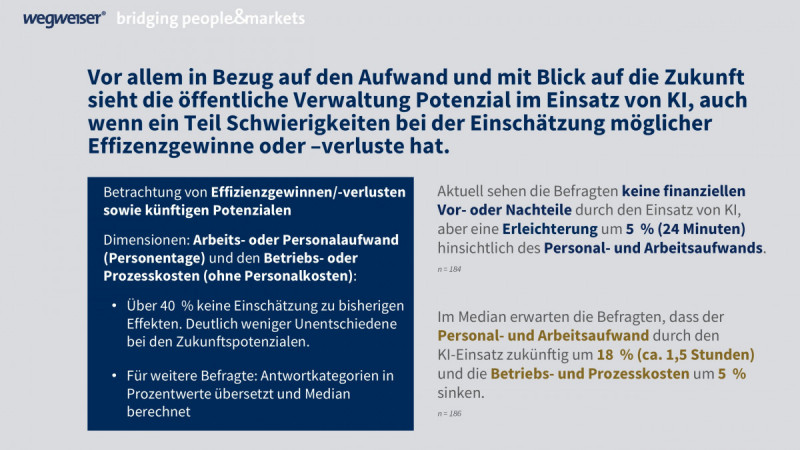

VdZ: Die Studie zeigt, dass eine Reduktion des Arbeitsaufwands um etwa 18 % erwartet wird, Betriebs-/Prozesskosten um ~5 %. Wie realistisch finden Sie diese Zahlen?

Dr. Günnewig: Die erwarteten Einsparpotenziale erscheinen grundsätzlich realistisch, aber an Bedingungen geknüpft. Die genannten 18 Prozent Reduktion des Arbeitsaufwands lassen sich nicht flächendeckend erzielen, sondern perspektivisch in ausgewählten Anwendungsszenarien, die bestimmte Kriterien erfüllen. Drei Voraussetzungen sind dabei entscheidend.

Erstens braucht es eine priorisierte Use-Case-Logik – nicht „KI überall“, sondern dort wo der Umfang und die Wiederholbarkeit so groß sind, dass KI ihre größtmögliche Hebelwirkung entfalten kann. Zweitens müssen belastbare Prozess- und Datenfundamente vorliegen: standardisierte Arbeitsschritte, klare Verantwortlichkeiten, hohe Datenqualität, berechti-gungsgerechter Zugriff sowie einheitliche Test- und Abnahmeverfahren. Drittens ist ein pro-fessionelles Produkt- und Betriebsmodell erforderlich, das Sicherheit, Skalierung und Wirt-schaftlichkeit von Beginn an verankert.

Gerade in wissens- und dokumentenintensiven Tätigkeiten sind Zeitgewinne pro Vorgang realistisch, weil die Künstliche Intelligenz die Recherche in Texten und die Erstellung von Entwürfen deutlich beschleunigen kann. Die Effekte stellen sich dabei in Wellen ein: Zu-nächst dominieren Effizienz-, Qualitäts- und Servicegewinne im laufenden Betrieb. Mit wachsender Standardisierung und Skalierung folgen strukturelle Einsparungen.

Vor diesem Hintergrund erscheinen 18 Prozent Aufwandsreduktion als ambitionierter, aber perspektivisch durchaus erreichbarer oberer Wert in gut vorbereiteten Bereichen. Eine Pro-zesskostenreduktion von rund 5 Prozent über ein ganzes Ressort hinweg ist perspektivisch ein realistischer Zielwert – und steigt mit zunehmender Konsolidierung, Skalierung und ei-nem konsequent implementierten Betriebsmodell.

Ein Beispiel aus der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen: Beim KI-Modul im Risikomana-gementsystem bei der Bearbeitung von Einkommenssteuererklärungen verbessern wir be-reits die Trefferqualität und entlasten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von aufwendi-gen Routineprüfungen. Die Zeitgewinne werden schrittweise messbar, die strukturellen Ef-fekte folgen mit dem Überführen in den Regelbetrieb.

Ich verfolge mit dem KI-Einsatz jedoch weitergehende Ziele, über die reine Aufwands- und Kostenreduktion hinausgehen: es gilt, die Chancen der KI auch zu ergreifen, um die Ser-vicequalität zu verbessern und das Personal von Routinetätigkeiten zu entlasten und somit den Fokus der hochqualifizierten Menschen stärker auf anspruchsvolle und herausfordern-de Tätigkeiten zu richten.

VdZ: In welchen Bereichen sind bei Ihnen in der Finanzverwaltung bereits messbare Effizienzsteigerungen durch KI eingetreten? Können Sie konkrete Beispiele nennen? Welche KI-Anwendungen sind in Ihrer Verwaltung schon im Einsatz?

Dr. Günnewig: Wir sehen bereits Effekte entlang dreier Stränge: generative KI für Text- und Wissensarbeit, analytische KI für risikobasierte Fallsteuerung sowie tragende Strukturen für einen sicheren und skalierbaren Betrieb.

Bei der generativen KI sind seit Anfang 2025 klar abgegrenzte Einsatzfelder freigegeben – Recherche, Formulierungshilfen, Textanalyse und Übersetzungen. Grundlage ist ein Erlass mit Leitplanken: „Human-in-the-Loop“, dokumentierte Prüfpflichten sowie das Verbot, per-sonenbezogene oder steuergeheimnisgeschützte Daten in offenen Systemen zu verarbeiten. Konkret nutzen wir einen domänenspezifischen Schreib- und Rechercheassistenten – Juris-KI – für den Zugriff auf Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie eine KI-gestützte Übersetzungsanwendung auf eigener Infrastruktur. In standardisierten Vorgangstypen lassen sich dadurch Entwürfe schneller erstellen und die Qualität der fachlichen Begründungen konsistenter absichern.

In der analytischen KI liegt der Fokus auf risikobasierter Prozesssteuerung. Im KI-unterstützten Risikomanagementsystem (RMS) kombinieren wir in Zusammenarbeit mit Bayern regelbasierte Prüfungen mit fallbezogenen Prognosen. Seit Mai 2025 läuft eine Pilo-tierung, inzwischen in acht Finanzämtern in Nordrhein-Westfalen. Parallel entwickeln unser Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität und Fraunhofer IAIS KI-gestützte Analy-semethoden für sehr große Datenmengen, um Muster etwa im Kontext der Terrorismusfi-nanzierung schneller zu erkennen und die Steuerfahnderinnen und -fahnder effektiv zu un-terstützen – selbstverständlich innerhalb klar definierter rechtlicher Leitplanken.

Die Wirkungen werden durch tragende Strukturen ermöglicht. Ein Cloud-/KI-Referat steuert Architektur, Sicherheit und Governance. Der KI-Cloud-Inkubator am neuen Rechenzentrum der Finanzverwaltung in Kaarst bietet eine geschützte Erprobungsumgebung, eigene KI-Hardware verkürzt Entwicklungs- und Testzyklen. Flankierend läuft eine flächendeckende, modulare Qualifizierung für die 33.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – digital, herstel-lerunabhängig und mit klarem Ziel: Funktionsweise, Grenzen und verantwortungsvolle An-wendung verlässlich im Arbeitsalltag zu verankern, sodass Wirkung und Compliance zu-sammengehen.

VdZ: Welche Anwendungsszenarien halten Sie derzeit für besonders vielversprechend, aber noch untererschlossen? Was müsste passieren, damit sie realisiert werden?

Dr. Günnewig: Besonders vielversprechend sind agentische Assistenzen für die Fallvorbereitung. Wenn Aktenrecherche, Regelwerksabgleich, Fristenkontrolle und die Erstellung strukturierter Vorschläge gebündelt werden, können sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt in den nächsten Bearbeitungsschritten unterstützen und Routineaufwände spürbar reduzieren.

Untererschlossen sind außerdem KI-gestützte Qualitätssicherungen, die Vollständigkeit und Konsistenz entlang definierter Kriterien prüfen – insbesondere in massenhaften Vorgangstypen. Ebenso bieten dialogische, proaktive Services für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen erhebliches Potenzial, zum Beispiel wenn ein System bereits beim Ausfüllen auf fehlende Angaben hinweist und dadurch Rückfragen, Liegezeiten und Fehlerquoten reduziert.

Damit diese Potenziale realisiert werden, braucht es durchgängige Datenklassifikation und robuste, dokumentierte Schnittstellen zu den Fachverfahren im KONSENS-Verbund des Bundes und der Länder. Berechtigungs- und Auditkonzepte müssen von Beginn an integriert sein, um Vertrauen, Sicherheit und steuerliche Vertraulichkeit lückenlos zu gewährleisten.

Entscheidend ist schließlich eine klare Produkt- und Budgetverantwortung über den Pilot hinaus. Nur wenn Priorisierung, Weiterentwicklung und Betrieb aus einem Guss gesteuert werden, können vielversprechende Anwendungen den Schritt vom Prototyp in den verlässlichen und wirtschaftlichen Regelbetrieb schaffen.

VdZ: Wie wird der Erfolg von KI-Projekten gemessen? Gibt es KPIs, Benchmarks oder Evaluationsmechanismen?

Dr. Günnewig: Wir haben die besten Erfahrungen gemacht mit einer schrittweisen und agilen Einführung von KI-Lösungen. Wir evaluieren dabei auch gestuft: in einer frühen, erprobenden Phase befragen wir die Pilotteilnehmer, es findet also eine qualitative Evaluation statt. In späteren, großen Pilotierungen, wie bei der Einführung von KI im Risikomanagement in bisher acht Finanzämtern bietet es sich an, kennzahlenbasiert die großen Datenmengen zu evaluieren.

VdZ: Viele Projekte starten als Pilotvorhaben. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Hindernisse, damit KI-Projekte skaliert und dauerhaft betrieben werden?

Dr. Günnewig: Die größten Hindernisse sind strukturell. Ohne konsolidierte Cloud-, Daten- und Sicherheitsleitplanken entstehen Insellösungen, die sich schwer integrieren und kaum sicher betreiben lassen. Heterogene Altsysteme und proprietäre Schnittstellen erschweren die Interoperabilität, verteuern die Integration und erhöhen die Betriebsrisiken. Häufig kommen Datenschutz, Revision und Personalvertretungen zu spät an den Tisch. Das kostet Zeit und erschwert die Akzeptanz.

Ohne konsolidierte Cloud-, Daten- und Sicherheitsleitplanken entstehen Insellösungen, die sich schwer integrieren und kaum sicher betreiben lassen.

VdZ: Wie sehen Sie NRW in 5 bis 10 Jahren im Hinblick auf KI in der Verwaltung? Was wäre dann idealerweise erreicht?

Dr. Günnewig: Die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung ist in fünf bis zehn Jahren idealerweise Referenz für einen wirksamen und vertrauenswürdigen KI-Einsatz in der Steuerverwaltung. Agentische Systeme unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Recherche, Fallvorbereitung, Standardprüfungen und Fristenmanagement. Qualitativ anspruchsvolle Entscheidungen und Wertungen bleiben klar in menschlicher Verantwortung – KI wirkt als Hebel, nicht als Ersatz.

Standardisierte Schreiben, digitaler Posteingang und Wissenszugriffe sind dann weitgehend teilautomatisiert – stets mit Human-in-the-Loop. Services für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen sind dialogisch, barrierearm und mehrsprachig; kontextbezogene Hinweise verhindern unvollständige Anträge und verkürzen Bearbeitungszeiten spürbar.

Souveräne Cloud-Infrastrukturen und vernetzte Datenräume sichern Skalierbarkeit, Trans-parenz und Revisionssicherheit. Ethik, Datenschutz und IT-Sicherheit sind von Beginn an eingebettet – statt nachträglich ergänzt. Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität und weitere Behörden nutzen KI innerhalb klarer gesetzlicher Leitplanken zur zielgerichteten Analyse großer Datenmengen, um komplexe Muster schneller zu erkennen und verdächtige Geldströme aufzudecken.

Führung versteht KI als integralen Bestandteil moderner Führungsarbeit: befähigen, priori-sieren, verantworten. Die Finanzverwaltung NRW verfügt über robuste Betriebsmodelle, verbindliche Architektur- und Sicherheitsstandards sowie eine produktorientierte Steue-rung, die erfolgreiche Anwendungen zügig aus Piloten in den Regelbetrieb überführt. Flankierend sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vollständig qualifiziert – Wirkung, Rechtskonformität und Akzeptanz gehen dauerhaft Hand in Hand.

Dieser Weg ist konsequent und pragmatisch: klare Leitplanken, verlässliche Infrastruktur, kompetente Teams – und die Bereitschaft, nur solche Lösungen in die Anwendung auszurol-len, die die Leistungsfähigkeit der Verwaltung erhöhen und den Menschen echten Mehrwert bringen.

Qualitativ anspruchsvolle Entscheidungen und Wertungen bleiben klar in menschlicher Verantwortung – KI wirkt als Hebel, nicht als Ersatz.