Künstliche Intelligenz und der Nutzen für die öffentliche Verwaltung

Auf dem Weg zur kommunalen Digitalisierung

Die Anwendungsfälle für KI in der öffentlichen Verwaltung sind vielfältig und reichen von Text-, Sprach-, Bild- bis hin zur Dokumentenverarbeitung. In Deutschland sind bereits große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) im Einsatz, darunter beispielsweise F13 in Baden-Württemberg, LLMoin in Hamburg, NRW.Genius in Nordrhein-Westfalen oder Bayern.GPT in Bayern. Auch Kommunen wie München experimentieren mit ChatGPT und anderen KI-Technologien.

Einsatz von Chatbots

Auf kommunaler Ebene erfreuen sich insbesondere Chatbots großer Beliebtheit. Beispiele hierfür sind EMMA in Gelsenkirchen und Lumi in Heidelberg. Die Geschichte der Chatbots reicht bis in die 1960er-Jahre zurück, als Joseph Weizenbaum den ersten Chatbot Eliza entwickelte. Während einfache regelbasierte Chatbots vordefinierte Regeln (Natural Language Processing, NLP) verwenden, um häufige Fragen zu beantworten, nutzen fortgeschrittene Chatbots maschinelles Lernen für differenziertere Konversationen. GenAI-Agenten hingegen generieren Antworten in Echtzeit und bieten ein flüssigeres Nutzererlebnis.

Chatbots ermöglichen es Bürgerinnen und Bürgern, rund um die Uhr Informationen zu erhalten oder Anfragen zu stellen, ohne auf Öffnungszeiten angewiesen zu sein. Diese Technologien können häufig gestellte Fragen beantworten, Formulare bereitstellen oder einfache Anliegen direkt bearbeiten. Dadurch wird der Zugang zu Dienstleistungen erleichtert und die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger erhöht.

KI kann helfen, verschiedene Verwaltungsdienste besser zu vernetzen und so einen ganzheitlicheren Ansatz für die Bürgerdienste zu schaffen.

Effizienzsteigerung

Durch diese Entwicklungen hat sich auch für die öffentliche Verwaltung ein großer Vorteil herauskristallisiert: Künstliche Intelligenz kann durch Automatisierung einen großen Beitrag zur Effizienzsteigerung leisten. Viele Verwaltungsprozesse sind zeitaufwendig und fehleranfällig, wenn sie manuell durchgeführt werden. KI-gestützte Systeme können Routineaufgaben wie Datenverarbeitung, Dokumentenmanagement und Antragsbearbeitung automatisieren. Dies führt nicht nur zu einer schnelleren Bearbeitung, sondern auch zu einer Reduzierung menschlicher Fehler. Beispielsweise können Anträge automatisch geprüft und bearbeitet werden.

Zusätzlich können durch optimierte Prozesse auch Ressourcen effizienter genutzt werden, was sowohl Kosten spart als auch umweltfreundlicher ist.

Weitere Beispiele für den Einsatz von KI in Kommunen

- Emsland: Einsatz von intelligenten Sensoren in Müllsammelboxen

- Bad Hersfeld: Parkraumüberwachung

- Stadt Bamberg: Einsatz von Drohnen und Luftbildauswertung von Baumkronen

- Stadt Herten: Einsatz von Drohnen und Luftbildauswertung von Dachausbauten

- Gelsenkirchen: Radarüberwachung von Spielplätzen

- Stadt Heiligenhaus: Auswertung von Bauakten

- Aachen: Unterstützung im Denkmalschutz

- Frankfurt: Frankfurter Urteils-Konfigurator Elektronisch (Frauke) zur Justizunterstützung

Einen Überblick der Projekte im Bund bietet das BMI auf ihrem Marktplatz der KI-Möglichkeiten. Auch das URBAN.KI-Projekt der Westfälischen Hochschule, Gelsenkirchen gibt einen Überblick über laufende KI-Projekte.

Big Data und Datenanalyse zur Entscheidungsfindung

Täglich fallen in den Kommunen riesige Mengen von Daten an (Big Data). Künstliche Intelligenz kann große Mengen an Daten analysieren und Muster erkennen, die für menschliche Analysten schwer fassbar sind. In der öffentlichen Verwaltung können diese Erkenntnisse dazu beitragen, fundierte Entscheidungen zu treffen, sei es in Bezug auf die Planung von Infrastrukturprojekten, Ressourcenverteilung, Sicherheitsmaßnahmen oder das Identifizieren von Bedürfnissen in der Bevölkerung. Durch das Sammeln und Auswerten von Daten über das Verhalten und die Präferenzen der Bürger*innen können maßgeschneiderte Angebote entwickelt und proaktiv auf zukünftige Herausforderungen reagiert werden.

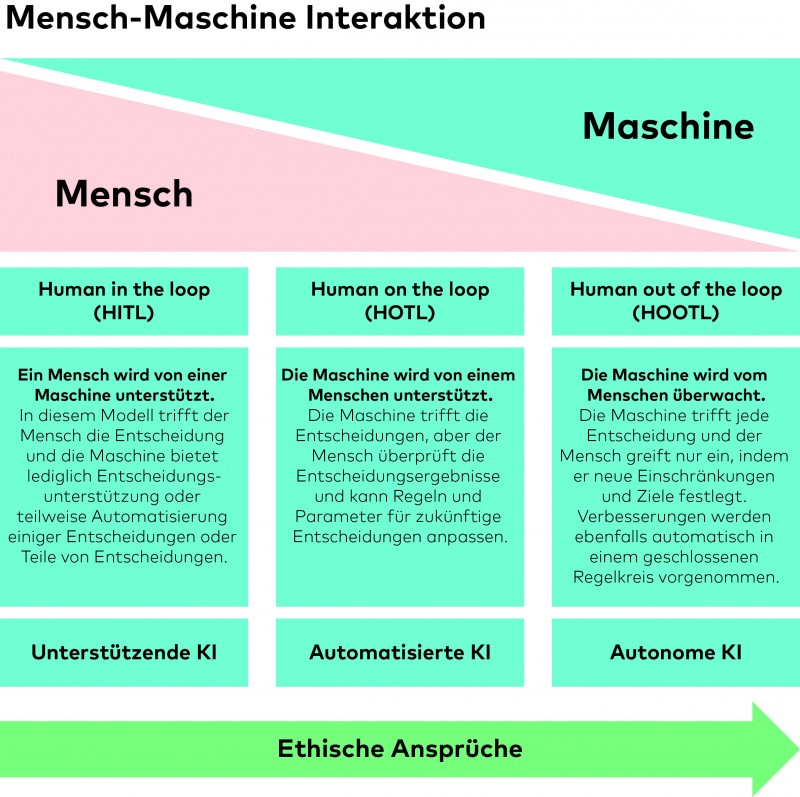

Ethische und datenschutzrechtliche Aspekte

Doch bei aller Euphorie für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz muss stets gewährleistet sein, dass das KI-System (Algorithmus) nicht missbraucht wird oder die Technik menschliche Vorurteile übernimmt und somit das Ergebnis verzerrt (KI-Bias).

Daher braucht es neben aller Technik auch Ethik-Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI. Es stehen in den Kommunen bereits viele Beispiele für interne Richtlinien z. B. Transparenz und Erklärbarkeit von Daten zur Verfügung, aber auch hier wird eine bundesweite Einheitlichkeit benötigt. Das interdisziplinäre Forschungsprojekt „SMARD-GOV“ hat das Ziel, Anforderungen an datenschutzkonforme, sichere LLM für die Unterstützung von Entscheidungsprozessen in Behörden zu ermitteln.

Dabei spielt auch die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO, 2016/679) eine große Rolle, sie gilt unabhängig vom Medium und somit auch für alle Daten im KI-Lebenszyklus.

Auch aus der neuen EU KI-Verordnung (AI Act, 2024/1689) leiten sich unterschiedliche Auswirkungen auf die Compliance beim Einsatz von KI ab.

Doch egal wie, die Basis für KI-Anwendungen sind immer aktuelle, belastbare, und hochwertige Daten. Die Datenbereitstellung, -aufbereitung und -wartung entscheidet über die Güte einer KI, welche regelmäßig mit neuen Daten trainiert werden will.

Die offenen oder/und hochwertigen Datensätze sind in Deutschland noch immer Mangelware, obwohl die Kommunen auf einem Datenschatz sitzen. Um diese zu heben, bedarf es eines Metadatenkatalogs, der Daten leicht auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar für Menschen und Maschinen macht.

Unterstützung auf dem Weg zur Digitalen Kommune

Die PROSOZ Herten GmbH und die Innovation Mine unterstützen bereits viele Kommunen bei der Erstellung von KI-Richtlinien, KI-Schulungen, der Umsetzung von KI-Projekten (URBAN.KI), bei Forschungsprojekten von öffentlichen Institutionen (FITKO Chatbot 115) oder Universitäten (SMARD-Gov).

Fazit

Künstliche Intelligenz bietet auf kommunaler Ebene vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, insbesondere in der Verwaltung, Justiz und technischen Infrastruktur. Chatbots, intelligente Sensoren oder Bilderkennungssysteme sind nur einige Beispiele, die bereits in verschiedenen Städten eingesetzt werden. Dennoch sind Herausforderungen wie Datenschutz, ethische Richtlinien und die Qualität der Daten entscheidend für den Erfolg und die Vertrauenswürdigkeit von KI-Anwendungen. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und der neue AI Act setzen hierbei rechtliche Rahmenbedingungen. Trotz bestehender Potenziale fehlen in Deutschland noch offene und qualitativ hochwertige Datensätze, um KI optimal zu trainieren.